京都には本当にたくさんの神社があります。京都府神社庁によると、京都府内にある神社の数は1570ほどもあるそうです。

ところで、神社の顔と言えば、“鳥居” 。神社へお参りに行けば、必ずくぐる鳥居ですが、京都には “三珍鳥居”と呼ばれる鳥居があります。“珍”とありますが、一体、何が珍しいのでしょうか…。今回は「京都三珍鳥居」の話をしましょう。

未だ解明されていない、鳥居の起源とその名の由来

「鳥居」とは、神の世界と人の世界を分けるための境界を意味するものです。つまり、ここから先は、神様の領域であることを示す目印になっているわけです。鳥居は誰しもが知っているものですが、その起源や名前の由来については未だにはっきりとはわかっておらず、説がいろいろとあるようです。

例えば、起源については、日本古来の柱に縄を渡す「しめ柱」が起源であるとする説、インドの仏塔の前にある門の形と似ていることから、それが起源だとする説、中国の陵墓や宮城の前に立てられている石柱が原型だという説、ニワトリが神社の遣いであることから、ニワトリを止まらせるための止まり木が原型だとする説など、諸説いろいろ。

鳥居という名前の由来に関しても、“通り入る門”という意味から、「鳥居」と文字をあてたとか、“鳥が居やすい” 場所ということで、鳥居と呼ばれるようになったなどの説はありますが、どれも明確なものではないようです。

3つの珍しいカタチをした鳥居

「京都三珍鳥居」とは、京都市内にある、珍しいカタチをした3つの鳥居のことです。

「三柱鳥居」

1つ目の珍鳥居は京都市右京区にある、市内最古の神社とされる木嶋坐天照御魂神社(このしまにますあまてるみたまじんじゃ)の「三柱鳥居(みばしらとりい)」。通称「蚕ノ社(かいこのやしろ)」とも呼ばれるこの神社の鳥居は、社殿の西側にある「元糺の池(もとただすのいけ)」という池の中に建っています。

3本の八角柱を組み合わせて造られた鳥居で、上から見ると正三角形になっている、大変珍しい鳥居です。それにしても、三本足の鳥居って、怪しげな雰囲気がありますね。

「唐破風鳥居」

2つ目の珍鳥居は京都市上京区の京都御苑の南側にある、厳島神社(いつくしまじんじゃ)の「唐破風鳥居(からはふとりい)」。

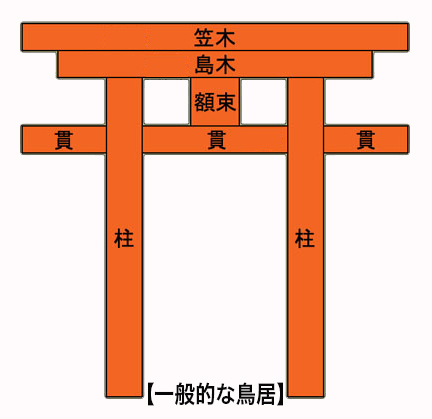

2本の柱の上に載せられている島木と笠木が弓のような曲線を描いた日本の伝統的建築様式の“唐破風”のカタチになっている、今ではあまり見ることのできない鳥居だそうです。

「伴氏社の鳥居」

そして、3つ目の珍鳥居は京都市上京区にある北野天満宮の「伴氏社の鳥居(ともじしゃのとりい)」。

国の重要文化財に指定されているこの鳥居は、神社の名前が書かれた額を掲げる額束(がくづか)が島木を貫通して笠木に至っているということと、2本の柱の台座の部分に蓮の花弁が刻まれていることが、鳥居としてはとても珍しいのだそうです。そう言えば、大仏様が座っておられる台座も蓮の花弁ですね。

これらの3つの鳥居が、どうしてこのような珍しいカタチになったかは謎で、それが「京都三珍鳥居」と言われる由縁でもあるのです。日頃、神社に行っても、鳥居を気にして見ることはほとんどないことだと思いますが、この3つの神社を訪れたときには、是非、しげしげと謎の鳥居を見て欲しいと思います。

木嶋坐天照御魂神社(蚕ノ社):京都市右京区太秦森ヶ東町50 TEL : 075-861-2074

厳島神社:京都市上京区京都御苑内6番地 TEL : 075-211-4769

北野天満宮:京都市上京区馬喰町 TEL : 075-461-0005

(写真・画像等の無断使用は禁じます。)

コメント

三柱鳥居の写真が違っていますね。

写真は京都市の南禅寺のものです。

ひろ様

おっしゃる通り、間違っておりましたので

早速、正しい写真に差し替えさせて頂きました。

ご指摘、誠にありがとうございました。