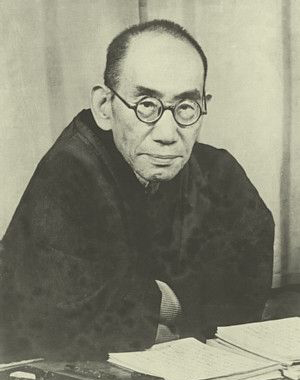

京都・東山の麓にある琵琶湖疎水に沿った「哲学の道」。「哲学の道」は北は銀閣寺から、南は永観堂の北東に位置する若王子神社(にゃくおうじじんじゃ)辺りに至る、約1.5kmの小径です。その「哲学の道」を、手を懐に入れたり、後ろに組んだりしながら、やや前屈みに黙々と歩くひとりの初老の男性がいました。この男性の名は、日本を代表する哲学者・西田幾多郎(にしだ きたろう)。幾多郎は思索にふけりながら、「哲学の道」を歩いたそうです。今回は独自の哲学を追究し続けた偉人「西田幾多郎」の話をしましょう。

哀しみと困難の前半生

西田幾多郎は、1870(明治3)年5月、石川県宇ノ気町森(現:石川県かほく市森)の西田家の長男として生まれました。江戸時代には大きな庄屋だったこともあり、経済的には裕福な家柄だったようですが、父親の事業の失敗から、西田家は破産し、それからは、姉弟の死や妻との離婚、自分の子どもとの死別など、幾多郎の前半生は哀しみの多いものだったそうです。

“西田哲学”の誕生

その後、世俗的な苦悩からの脱出を求めていた幾多郎は、親友の影響から禅を学び始め、“日本仏教思想と近代西洋哲学の融合”という観点から、禅特有の思惟様式を哲学的に構造化することを考えつき、徹底的に哲学を突き詰めていったのです。

壮年になった幾多郎は、学習院大学や京都帝国大学で教授として教鞭をとる中で、哲学以外に文学、物理学、数学、心理学、生物学などの様々な学問に親しみ、次第に幾多郎独自の哲学は洗練されたものへ昇華されていきました。

そして、1911(明治44)年以降、幾多郎は『場所』、『行為的直観』、『絶対矛盾的自己同一』などの数多くの論文を世に出し、“西田哲学”と呼ばれる、独創的な哲学体系を生み出しました。単に西洋哲学を解釈したのではなく、独自の哲学を生涯、追求し続けた西田幾多郎は、まさに偉人と呼ぶに相応しい人物なのです。

「哲学の道」の由来

「哲学の道」は、春は桜、夏はホタル、そして、秋は紅葉で、すっかり京都の人気の観光スポットとなり、その名は広く知られていますが、明治の頃は周辺に文人が多く暮らしていたことから、最初は「文人の道」と呼ばれていました。

その後に、幾多郎やその愛弟子であった田辺 元(たなべ はじめ)や三木 清(みき きよし)、そして、彼らが教えた京都大学哲学科の学生たちが、好んでこの道を思索しながら歩いたことから、いつしか「哲学の小径」、「思索の道」、「散策の道」などといった名称で呼ばれるようになり、1972(昭和47)年の地元の人たちの保存運動の一環で、「哲学の道」が正式名称となったのです。因みに、「哲学の道」は日本の特色ある優れた道路ということで「日本の道100選」のひとつに選ばれています。

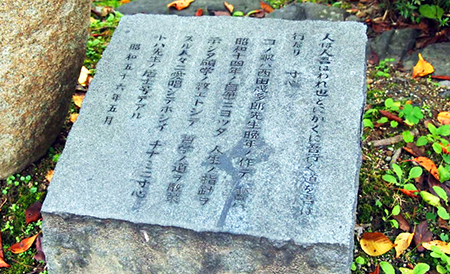

小さな石碑に刻まれた歌

この「哲学の道」の中ほど、法然院へ上がる道の角に小さな石碑があります。観光で訪れる方で、この石碑に気づく方はほとんどいらっしゃらないようですが、この石碑には幾多郎が晩年に詠んだ歌が刻まれています。

『人は人 吾はわれ也 とにかくに 吾行く道を 吾は行くなり』

一見すると、「人は人、自分は自分。他人のことは気にせず、己の信じる生き方をすべきだ」というような意味にとれるのですが、この歌をよく見ると、「吾はわれ也」の“われ”が平仮名表記になっています。この平仮名表記によって、歌から受ける印象は漢字で“吾”と表記するよりも柔らかい印象を読む側に与えているように感じます。これはあくまでも勝手な解釈ではありますが、自分の信じる道を強固に、ただひたすらに突き進むだけではなく、時には迷うこともあっても良いし、それもまた、自分の道なのだという意味を“われ”という表記に含ませているのではないかと思うのです。

西田幾多郎の哲学は、苦悩の人生からの開放を求めた叫びであり、自分らしく生きたいと願う人へのエールなのではないのでしょうか。

今の「哲学の道」はシーズンともなれば観光で訪れる人で溢れ、歩きながら物思いにふけるという雰囲気はあまりありませんが、それでも早朝や雨の降る日は人もまばらで、「哲学の道」という名に相応しい趣きを感じることができます。

西田幾多郎が思索にふけりながらこの小径を歩いたように、自分の「道」を自身に問いながら、「哲学の道」を散策してみてはいかがでしょうか…。

哲学の道:京都市左京区鹿ヶ谷

(写真・画像等の無断使用は禁じます。)

コメント

開館20周年記念特別展「漱石と幾多郎―ふたりを慕う人々」が、かほく市の哲学館で開催中のふたりに託し、漱石句碑からのヒフミヨ巡りの眺めで、『ヒフミヨ矩形』『ヒフミヨ渦巻』を想う・・・